Sono a casa sdraiata sul letto, dovrei studiare, ma un turbinio nel mio cervello muove pensieri di ogni tipo. Spesso il movimento nella mia testa è associato, per contrasto, ad una stasi del corpo. In momenti come questo, capita che spuntino ricordi casuali, per esempio tutti quei video sui social di personal trainer o chicchessia, che cercano di convincerti a fare sport, perchè fa “svuotare la mente” e si dilungano poi in spiegazioni intricate, di cui mi ricordo solo la parola “dopamina”.

Eccola, la nota dopamina, oramai sulla bocca di tutti. Di questa droga del piacere consigliano di farne un detox, per essere più concentrati e produttivi. Sembrerebbe proprio fare al caso mio, vista la situazione in cui mi trovo, e invece no, io voglio piacere immediato, subito, senza sforzo, qualcosa che mi stordisca e mi lobotomizzi. Datemi tutta la dopamina e datemela subito.

Apro Instagram e in questa ricerca cieca della dopamina a poco prezzo scorro storie o video di amiche in montagna, di amici in un bar che fa musica dal vivo, di amici che sorridono davanti ad uno specchio, di una ricetta da provare con verdure di stagione, di bambine che parlano in accento scozzese, di qualcuno che analizza una foto inedita della celebrity sarcazzo paparazzata con la sua nuova fiamma, poi compare anche un post che ritrae gli abitanti di un villaggio in Cisgiordania che assistono alla distruzione delle loro case da parte dell’esercito e dei coloni israeliani.

Metto like, condivido sulle storie, mando link ad amici e parenti, leggo altri due o tre post dello stesso giornalista. Il giorno dopo vado al cinema a vedere il suo documentario e, nei giorni successivi, ho qualche conversazione sull’argomento. Penso che devo fare qualcosa e penso che non posso fare niente, mi demoralizzo, mi sento impotente e poi mi arrabbio con me stessa, mi arrabbio tantissimo perché penso queste cose.

Ecco qui la mia presa di posizione: c’è indignazione, c’è sofferenza, c’è speranza. Ma poi la giornata continua, ciò che mi circonda va avanti imperturbato. Sembra quasi che le immagini viste non esistano, o meglio esistono, ma differentemente, come se abitassero, con tante altre testimonianze di distruzione ed oppressione, un altro luogo. Questa è una dimensione affollata da emozioni realmente provate, dai miei tentativi di protesta e di denuncia, ma la sensazione è che non appartenga veramente al mondo che vivo, quel mondo caratterizzato da corpi veri, tra cui il mio, i quali prendono significato unendosi e agendo con altri corpi.

Ricominciare a sentire

In un mondo di spettatori, clienti e consumatori, la vita poteva ridiventare nostra solo mettendo in comune il corpo, facendo cose insieme, condividendo lo spazio e il tempo.

Leggendo questa frase, scritta da Marina Garcés nel suo libro Occupare la speranza, il corpo spettatore, immobilizzato da teorie e concetti, si è risvegliato. Ho sentito come un bisogno di presenziare, di esserci, di vedere, di toccare, di parlare, di tornare alla materialità, a condividere, ma realmente.

Come dare concretezza a quella dimensione troppo privata e scarna di materialità? Domande di questo tipo mi frullano in testa e ovunque provo a cercare delle risposte, sono alla disperata ricerca di soluzioni.

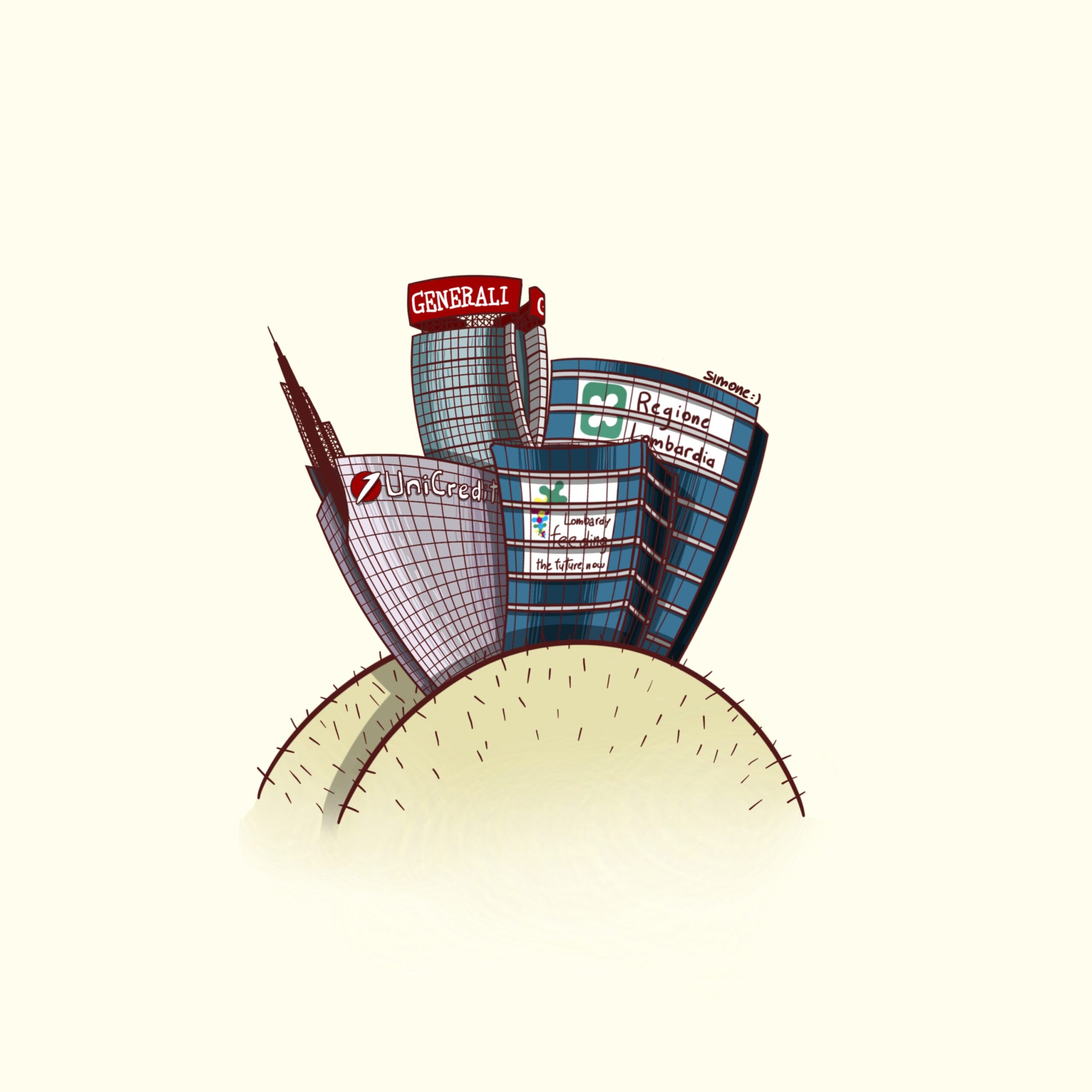

Apro il computer, digito “volontariato milano rifugiati”; i risultati sono diverse associazioni, neanche troppe. Ne scelgo una, mando un modulo, mi chiamano: uscirò con alcuni volontari più esperti, questo sabato sera, in Stazione Centrale. Lì si incontrano i “transitanti”, persone arrivate a Milano che il più delle volte hanno percorso la Rotta Balcanica, ma vengono anche dal Sud Italia, che hanno raggiunto dopo la traversata del Mediterraneo. Noi offriamo loro la possibilità di stare in una struttura apposita dove possono riposarsi, mangiare, farsi una doccia e dormire; poi, il più delle volte, ripartono verso altri paesi europei.

Se questo fosse un libro scritto da un mental coach, si concluderebbe ora così: ed ecco qui, dovete solo alzare il culo dal vostro divano e smetterla di trovare scuse. È facile! Basta trovare persone affette come voi da un profondo disagio esistenziale e da una grande rabbia, assieme renderete il mondo un posto migliore!

E invece non finisce così, perché dopo la prima uscita sono sempre sul mio divano a farmi milioni di domande: “Ma sono utile? E se dico, o peggio, faccio delle cazzate e metto in pericolo qualcuno? Devo dimostrare “da che parte sto”, che so comportarmi, che voglio aiutare? Ma poi ha senso fare volontariato? Non si fa solo per avere un tornaconto, per sentirmi meno in colpa? È sbagliato? Ma io perché lo faccio?

Continuando ad andare in Centrale tutto quadra sempre meno e le cose non sempre vanno per il meglio: dopo i mesi estivi la struttura di accoglienza cambia, abbiamo a disposizione dal Comune, per la maggior parte dei transitanti, solo un sottopassaggio della metropolitana, senza riscaldamento e con bagni all’esterno. Succede anche che alcuni migranti non si fidano o non ci sono più posti letto e quindi si ritrovano a passare la notte lì, in Piazza Duca d’Aosta.

Altre volte invece sono già in contatto con i cosiddetti “trafficanti”, di solito arrivati qui come loro e, avendo trovato la nostra esemplare “accoglienza”, finiscono per guadagnarsi da vivere vendendo biglietti dei treni a un prezzo maggiore o fornendo un luogo in cui dormire, chiedendo però di pagare una somma in cambio.

Una sera chiacchiero con dei ragazzi che sono rimasti in Italia, mi dicono che preferiscono essere trasferiti in Albania o andare in prigione piuttosto che stare in quei malmessi centri sovraffolati “dove siamo uno sopra l’altro, è tutto sporco e non si riesce a dormire”. Dopo aver visto un dormitorio al limite della decenza umana, comprendo il loro ragionamento.

Capita anche di essere in disaccordo con le opinioni di altri volontari, e mi rendo conto di quanto spesso e facilmente si cada nella retorica del “se sono arrivati qui e hanno la fortuna di avere un letto in cui dormire e un lavoro, non si dovrebbero lamentare, dato che molti di quelli che ci provano, muoiono nel tentativo di arrivare in Europa”. Non riusciamo proprio a vedere i migranti come persone, che hanno tutto il diritto di avere aspirazioni che vanno oltre alla mera sopravvivenza.

Imparare a stare nella complessità

Appena qualcosa mina le nostre solide convinzioni e chi pensiamo di essere, si finisce per pensare con nostalgia a quello spazio sicuro e coerente, di cui parlavo all’inizio.

Finiamo persino per rimpiangere l’algoritmo, quella specie di demiurgo che ci consegnava tanti bei pensieri confezionati, ce li incollava addosso e tutti sapevano da che parte stavamo. Spesso e volentieri, la virtualità della protesta è confortante, perché se non è attuata nel mondo fuori vuol dire che ha infinite potenzialità. È lì, solida, pura, è rassicurante, ha quasi un’aura sacrale, e chi ce lo fa fare di estrarre quella perfettissima creatura dalla teca e renderla corporea e di conseguenza corruttibile?

Tornare a vedere qualcosa di reale e vicino, senza l’enorme distanza a cui mi ero assuefatta, è stato uno schiaffo, mi ha destabilizzata, ma è stato necessario. In quel momento, quando si perde l’agognato equilibrio, sei sveglio e non puoi far finta che non sia successo niente. L’effetto del potente narcotico si affievolisce, perché ormai ce l’hai davanti agli occhi, le cose stanno così. Come scrive sempre la filosofa catalana: “si può pensare solo agendo e si può agire solo pensando”, queste preziose capacità non sono due compartimenti stagni, sono comunicanti, si toccano e si modificano a vicenda, dipendendo l’una dall’altra.

Il dissenso oggi muore perché non vogliamo stare in questa scomodità e ci spaventa chi e cosa non è compatto e riponibile in un contenitore etichettato. Ma provare ad applicare concetti spesso cristallizzati, al mondo fuori, che invece è costantemente variabile e intrinsecamente complesso, non può funzionare.

Fare protesta corporea significa, ora più che mai, provare ad abitare una difficoltà, resistere alla tentazione di trovare queste fantomatiche soluzioni che assomigliano più a delle semplificazioni. Perchè non provare a ricercare le peculiarità della protesta corporea e condividerle? In Centrale penso di averne trovata una: questa performatività è feconda, è trasformativa, perchè solo dall’incontro e dallo scontro si crea qualcosa, e in quel luogo, in quel momento e con quelle persone è nato un nuovo diritto condiviso “il diritto di allearsi con altri corpi […] per resistere”, come suggerisce Gian Andrea Franchi, fondatore, assieme a Lorena Fornasir, dell’associazione Linea d’Ombra.

Nascita e rinascita rappresentano secondo Garcés “uno spostamento irreversibile. Arrivare al mondo, uscire dagli spazi conosciuti, situarsi al margine e alterare il punto di vista, uscire per poi rientrare. Ciascuno di questi movimenti interrompe la circolazione, sabota ciò che era previsto e apre la dimensione dell’impensato.” Non possiamo farne a meno, se vogliamo dare un presente e un futuro alla nostra protesta, perché, come dice Hannah Arendt, sono l’unico vero antidoto ad ogni forma di totalitarismo, di dominio e di controllo, che traggono potere dall’appiattimento, dall’omologazione e dalla perdita di relazione.Ciò che si manifesta in uno spazio pubblico in carne ed ossa è quanto c’è di più prezioso. Questa è la libertà umana: l’agire di concerto, con tutta la sua imprevedibilità e spontaneità. Mi piace pensare che quella sensazione di pressione che provo quasi quotidianamente allo stomaco, al petto, alla testa, non sia altro che lei, che bussa insistentemente per chiedermi di non dimenticarla, di prendermene cura.